東京が大きく変わる2020年。SHISEIDO THE STOREも新たな試みに挑戦します。現代美術家とともに作る1階ウィンドウギャラリーでは、2020年の幕開けを飾る作家として川俣正氏を起用。パリやニューヨーク、東京など世界の各都市で見慣れた風景を異化してきた作家が、銀座の目抜き通りの一角に建つ建物の“顔”を、はたしてどのように変容させたのでしょう?

川俣正氏、約24,000本の割り箸で作ったインスタレーション。

1月中旬、SHISEIDO THE STOREのエントランスに、約24,000本の割り箸を用いたインスタレーションが現れた。『箸コンストラクション』と名付けられた作品は、川俣正氏によるものだ。

割り箸は、作品制作に木材を使用する川俣氏のアイコニックな素材の一つ。今回の作品に割り箸を用いた理由として、川俣氏は化粧に通じる一回性を挙げる。

「朝、化粧をして、夜に化粧を落とす。化粧は一回性の化け方です。そして割り箸もまた、一回だけ使われるテンポラリーなもの。常にフレッシュで、色がついておらず、誰でも簡単に手に入れることができ、使うことができる。一回性の化粧をウィンドウにする。そんな心持ちで割り箸を使いました」。

同じ材料、制作方法で作り続ける木のインスタレーション。

川俣氏は40年以上にわたり、木材を用いたインスタレーションを作り続けている。始まりは、東京藝術大学で油絵を専攻していた学生時代だ。何を描くべきかに悩み、絵を描けなくなった時に試みたのが、何も描かれていない白いキャンバスを部屋に立て掛けるインスタレーションだった。さらにそれはキャンバス地を剥がした木のフレームだけのインスタレーションへと進化し、自身がキャリアの転換点の一つと振り返る1982年に初めて参加したヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展へと続いていった。28歳という若さでヴェネチア・ビエンナーレの日本代表作家に選出された川俣氏だが、その時の経験については「大コケしたんです」と苦笑する。

「80年代初頭にアートの世界で“絵画と彫刻の復権”が起こり、ビエンナーレにはコンセプチュアルなインスタレーション作品というのはほとんどありませんでした。全く注目されませんでしたね。その後、ヨーロッパに半年間滞在し、悶々とした時間を過ごしました。しかし帰国する時には腹が決まって、『もうアートの王道、時流には自分は入れないし、入らない。今の時世にインスタレーションがありえないならば、オフ・ミュージアム・アーティストとしてやっていこう』と決心しました」。

帰国後、川俣氏は東京で賃貸アパートメントを借りて、部屋の中で木材を用いたインスタレーションを制作し発表する。自分で場所を探し、現地で材料を調達・制作し、展示期間が終わると解体するという、今も変わらない川俣氏の作品制作のスタイルはこうして確立していった。

70年代の銀座と2020年の銀座。

川俣氏の作品においては、“場所の持つ意味”も重要な要素だ。川俣氏がもう一つの転換点という1987年に初参加したドイツ・カッセルのドクメンタでは、第二次世界対戦時に空爆で破壊されたこの街で、廃墟となった教会を場にインスタレーション作品『デストロイド・チャーチ』を発表した。

では、SHISEIDO THE STOREのある“銀座”は、川俣氏にとってどのような場所なのかと問いかけると、話は再び学生時代へと遡った。

「70年代、銀座は日本の現代美術の中心地でした。銀座の画廊で個展を行い、そこで評価してもらうのがアーティストとしての王道で、僕も画廊に寝泊りしながら作品制作をしたものです」。

しかし、それから40年の月日が流れ、銀座の街も様変わりした。

「今の銀座は街全体がビジネスのショールームのようになっているように感じます。昔はもう少しわい雑な要素があって、現代美術のような変わったものや人がいた。画廊に行けば、展示しているアートは荒々しくて、なんだかわからないものだらけでした。でも今は、街中がとてもキレイな工芸的、デザイン的なもので溢れている印象を受けますね」。

こうした銀座の街で行うインスタレーションにおいて、川俣氏が最も試みたかったのは、「ディスプレイを超えること」だったという。

デザインとアートの違いとは? ディスプレイを超える試み。

「ディスプレイを超える」とは、何を意味するのか。川俣氏は1999年から2013年にかけて、代官山の街並みに展示するインスタレーション作品を国内外の応募作品の中から選出する「代官山インスタレーション」の審査員を務めた。自身もまた、この企画の前後に、『工事中』(1984年)、『工事中再開』(2017年)と題したインスタレーションを代官山のヒルサイドテラスで行なっている。

「代官山インスタレーションの審査では、ディスプレイとアートプロジェクトの掛け合いをどう考えるかがポイントでした。街中に作品を作るとなると商業空間の内部になることが多いのですが、その場合、デザインを超えられないものがほとんどです。デザイナーの作るものの方がワイルドであったり、デザインの方がはるかに先を行っている」。

川俣氏は、アートはエンターテイメントで終わらずに、「それ以上に何かを投げかけるものでなくてはならない」と、アートとデザインの違いを指摘する。

SHISEIDO THE STOREのインスタレーションで、川俣氏は割り箸の構造物が店舗のウィンドウの中で完結せずに外に出ることにこだわった。

「インスタレーションを制作する場所がウィンドウと聞いた時、その中で終わるのは違うかなと思いました。かといって、建物自体に何かをするのではなく、ちょっとだけ外にはみ出してみる。最小限のことですが、それだけでディスプレイから外れることができるのではと考えました」。

完成した『箸コンストラクション』は、割り箸がウィンドウの中から外へと流れ出てゆくようであり、その動きはどこか未知の生命体を思い起こさせる。銀座の街中に出現したちょっとした“異物”。しかしそれは街ゆく人の足を止め、しばしの時を過ごさせる力を持つ。

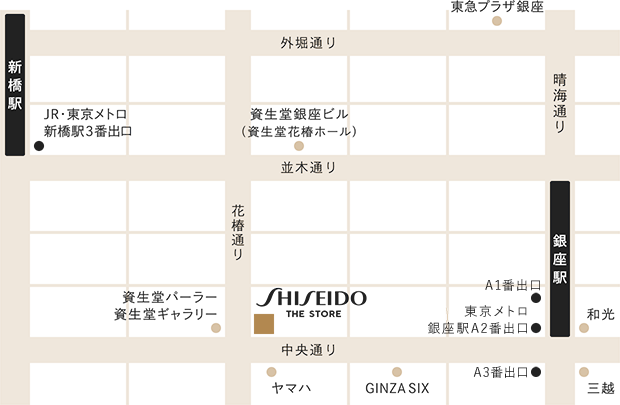

川俣正氏の『箸コンストラクション』は3月17日まで、SHISEIDO THE STORE1階にて。

インタビュアー:石田潤

川俣正 Tadashi Kawamata

1953年北海道生まれ。2007年よりフランス、パリ在住。1982年のヴェネツィア・ビエンナーレ以降、ドクメンタ、リヨン現代美術ビエンナーレ等、多数の国際展に参加。完成までのプロセスを作品とみなすWork in Progressの手法を基本とし、公共空間に木材を張り巡らせるなど大規模なインスタレーションが多く、建築や都市計画、歴史学、社会学、日常のコミュニケーション、あるいは医療にまでその領域は多岐にわたる。近年の主な個展は「Under the Water」(ポンピドゥー・センター・メッス、2016)、「通路」(東京都現代美術館2008年)など、またパリのヴァンドーム広場をはじめとするパブリックな場所でのインスタレーションも多数。