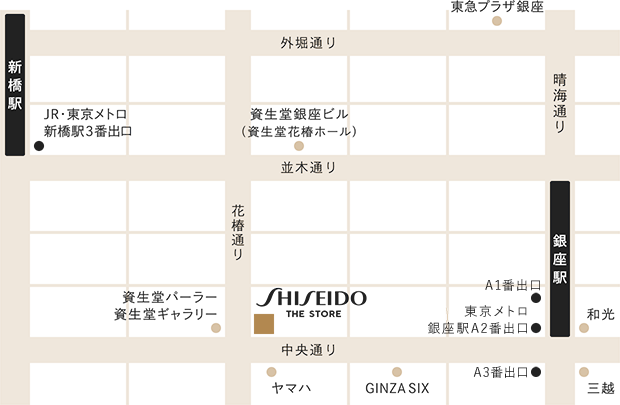

SHISEIDO THE STOREが現代美術家とともに作る1階ウィンドウギャラリー。人の流れが戻ってきた銀座の街で篠田太郎が試みたのは?

SHISEIDO THE STOREウィンドウギャラリーで、その第5弾となる展示がスタートした。

誰もが経験したことがないような時期を経て、ようやく少しずつ人が戻ってきたことを感じる街でインスタレーションを試みたのは、篠田太郎だ。夏が終わり秋の色が濃くなりはじめた銀座中央通りのSHISEIDO THE STOREの前を通ると赤や黄色、深いブルーといった光があたかも影のように人を追いかけながら瞬時に変わっていく。ウィンドウの枠に取り付けられた小さなカメラが街や人の色を拾いあげ、ガラスでできたタイル状のLEDパネルに反映させ、その色のコンポジションが変わっていくという装置である。

篠田がこのインスタレーションを制作するにあたり念頭において考えた事は2つある。まずこの場所が「銀座」であるということ、そしてこのSHISEIDO THE STOREの店舗が「資生堂」である、という事だ。特に、篠田が最も心を砕いたのは、資生堂という企業イメージをどのように表現していくか、ということ。篠田にとって、資生堂のイメージは、子供の頃と現在とでは変化をしてきているという。

幼少期の愛用玩具がLEGOブロックであった篠田は、LEGOにみられるような色を好んでいた。「赤なら赤」、「黄色なら黄色」と、はっきりと目に飛び込んでくるような色に比べて、日本の伝統色といわれるような微妙な色合いは、どこか「眠い色」に思えた。そういった色は、主張の弱いはっきりしない色、そして母親の使う資生堂の化粧品や、その瓶に見られるような色も、子供の目には西洋のブランドと比べて華やかさに欠ける気がしていた。

しかし、それから数十年余り、世界中を旅行や仕事で訪れるようになってから、その価値観はすっかり変わったという。同じ色でもその土地の太陽の強さによって、見え方は随分変わってくる。いつの日か、日本の文化や日本の光の下で育まれてきた伝統色というものが、親しみ深く繊細でオリジナリティあふれる色として映るようになった。日本の伝統色のイメージを踏襲しているように思える資生堂という企業ブランド自体も、その上品さや、普遍的なロゴも、世間の動向に媚びない美意識を確立したものとして好ましく思えてきたのだ。資生堂という企業ブランドとは何かを考え、そのイメージが想起される情景を抽象化し、LEDパネルで構成されたコンポジションに作り上げた。

日本庭園の造園家としてキャリアをスタートさせている篠田だが、他の街にはないエレガントな雰囲気を持つ銀座という都会の街に作品を制作することが特別難しかったわけではないと言う。篠田は自然という概念を、人間と自然、というように二項対立として考えるのではなく、人間や都市構造も自然の一部とみなしている。実は篠田にとって銀座は、買い物や食事をといった日常を楽しむ慣れ親しんだ場所でもある。他の街にはないようなエレガントさがあり、ずっと歩いていても疲れないのだという。但し、今回のこのウィンドウギャラリーを観る人たちは、アート作品を見るために「観客」としてその場所を訪れる人ではない、ということ-商業的な目的の中にあっては、独自の作品を展開する、というよりは資生堂というコーポレートカラーの中で、店舗というものと表裏一体となってウィンドウが機能しなければならない、という点が最もチャレンジングであった。

メイクアップ、というと一般に「派手に」「けばけばしく」といったイメージになりがちな

傾向の中で、資生堂でいうところの「化粧美」というものは、控えめで上品な美しさを示していると篠田は感じている。そして、そのような要素は、日本の庭園、着物文化といったものに通じるものであり、その日本独自の美しさをこのインスタレーションで引き出してみたかったとも考えている。

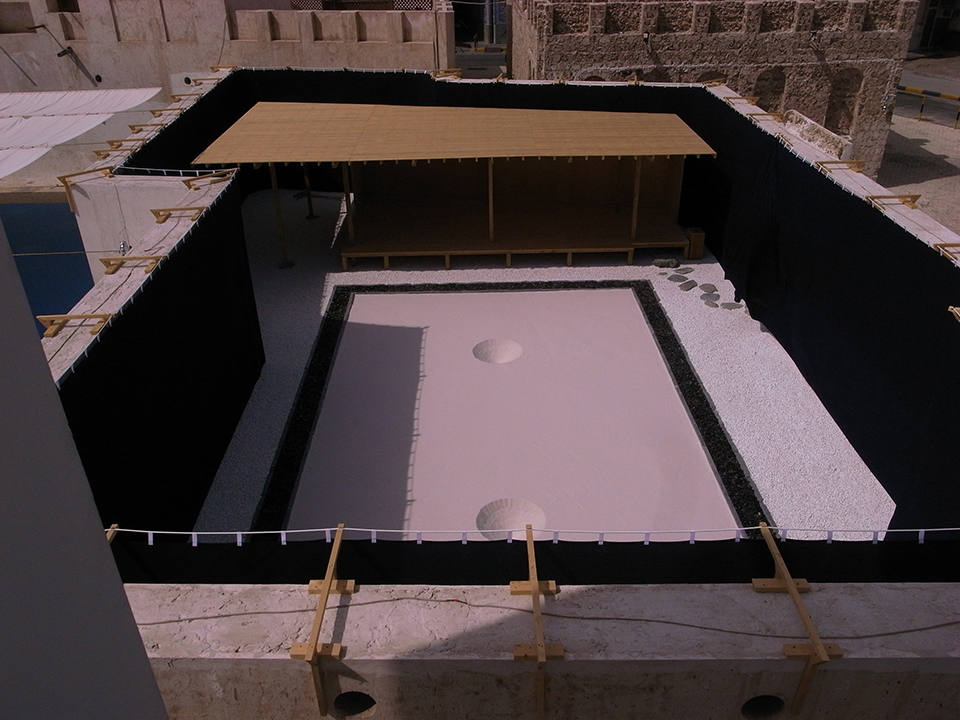

篠田の代表作の一つとして、2015年にアラブ首長国連邦シャルジャでのインスタレーションがある。自然と人間との関係性を問うこの作品は、砂漠の中に、刻一刻と変化し続ける真っ白な砂の庭を制作したものだ。銀座の街と砂漠では、全く異なる環境での展示であるが、両作品に共通するインスピレーションの源は、桂離宮であると篠田は言う。それは、西洋的な時空間の認識の方法とは異なる構造をもち、資生堂の考える美の価値観に近い。

存在そのものをダイレクトにアピールしてくるのが西洋的なアプローチであれば、日本の東洋的なそれは、太陽よりも月、それも水に映った姿を愛でるような文化である。篠田は、面影や形そのものがなくなった後の余韻を大事にし、湯上りの清潔感に象徴されるような「残り香」を楽しむような文化を、資生堂のイメージになぞらえ、

街を行く人々が、SHISEIDO THE STOREのウィンドウに映る「残り香」のような光の残像を楽しんでほしいという願いを込めた。

奇しくも、待ち往く人々を映し出すインタラクティブな篠田のインスタレーションは、銀座の街に人が戻ってきたことを、街に人が戻ってくることを待ちわびていたかのようでもある。

篠田太郎

1964年東京生まれ。造園を学んだ後に作家活動を開始する。一貫して人間と自然の関わりを深く問う作品は、ドローイング、彫刻、ビデオ、 インスタレーションと多岐にわたり、国際的に高い評価を得ている。Martin-Gropius-Bau(ベルリン、2019年)、シャルジャビエンナーレ (2017年)、シドニービエンナーレ(2016年)森美術館(東京、2010年)、広島市現代美術館(広島、2002年)など国内外の展覧会にも多数参加。 2020年10月17日(土)から11月15日(日)まで、さいたま国際芸術祭2020に出展。11月14日(土)から12月26日(土)まで、MISA SHIN GALLERYで新作の個展を開催中。